1975년 4월 9일 오늘, ‘인혁당’으로 연루된 8분이 사형 선고가 떨어진 지 18시간 만에 교수형을 당했다.

마치 전쟁 때 즉결처분과 다름없었다.

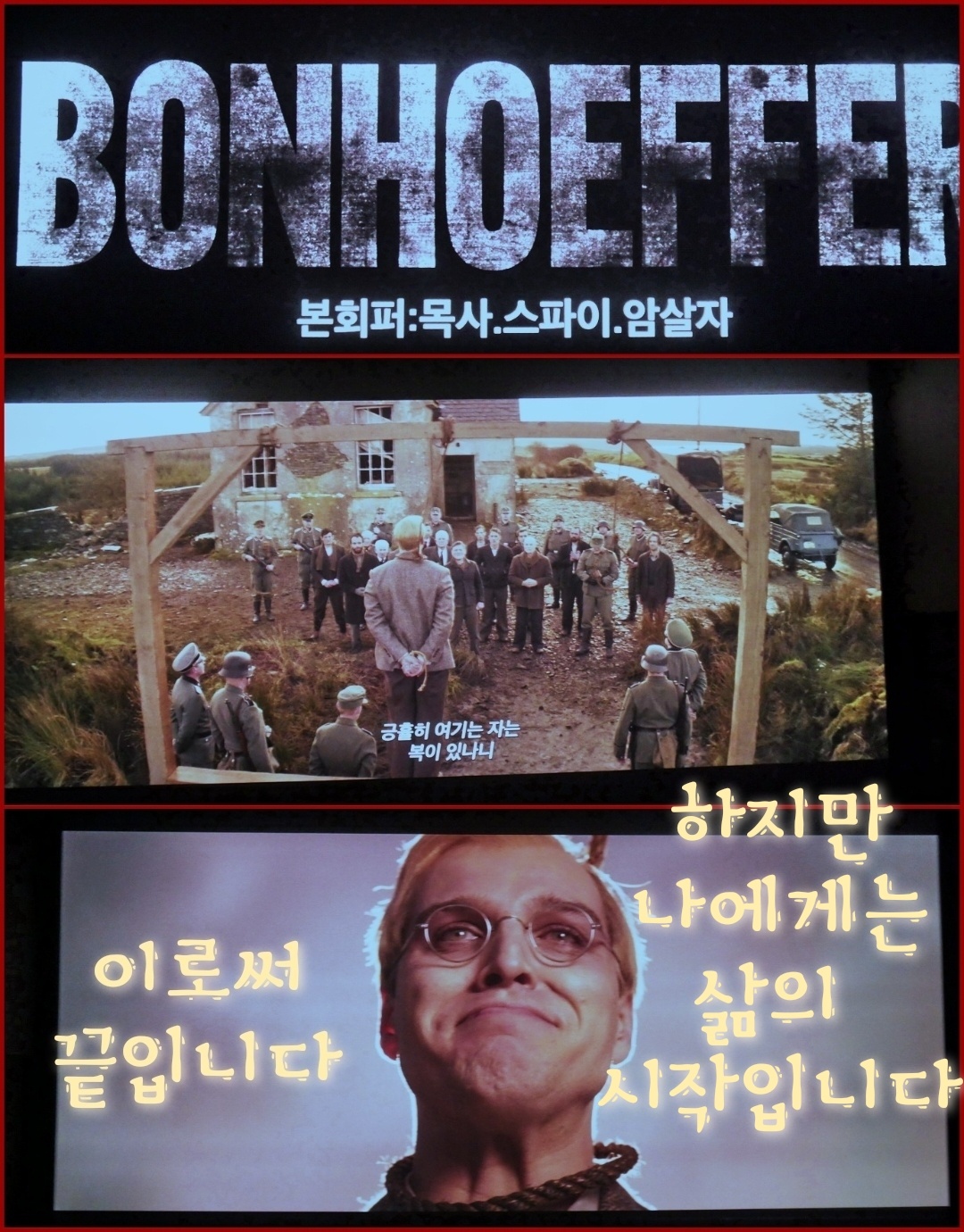

1945년 4월 9일 오늘, 본회퍼는 목사로써 나치의 히틀러 암살에 간여하다 체포되어 39세 나이로 교수형 당한 날이다. 본회퍼가 처형당한 형무소가 연합군에 해방되기 2주일 전이었다. 본회퍼는 히틀러에 저항한 가장 상징적인 인물이며, 20세기 기독교 신학에서 가장 큰 영향력을 남긴 인물이다.

손호철 교수님이 본회퍼 목사의 삶이 영화로 나왔다고 카톡으로 연락해 주셨다. 마침 아내의 생일이라 오랜만에 둘이서 영화관을 찾았다.

다음은 본회퍼의 삶과 전태일의 삶을 비교하면서 쓴 글이다.

『본회퍼(Dietrich Bonhoeffer; 1906〜1945. 4. 9.)는 21세에 박사 학위를, 24세에 대학교수 자격을 땄다. 교수들은 새파란 청년을 ‘천재적 신학 청년’이라고 절찬했고 이 청년이 쓴 논문을 ‘신학적 기적’이라고 평가했다.

미국에서 신학공부를 더 한 뒤 25세에 베를린 대학에서 교목을 하며 강사로 일했다. 히틀러(Adolf Hitler; 1889〜1945)의 파시즘이 막 기승을 부릴 때였다.

1933년 2월 1일 히틀러가 집권한 다음날, 본회퍼는 히틀러가 독일 국민을 잘못 인도하고 있으며 히틀러의 정치 원리는 하나님을 부정하고 인간 지도자를 우상화할 위험이 있다고 경고했다.

나치는 기독교에도 손을 대기 시작했다. 하나님의 말씀을 듣고 하나님께 복종하는 교회가 아니라 히틀러의 말을 듣고 그 앞잡이 교회를 만들기 위해 혼신의 힘을 쏟았다.

히틀러는 겉으로는 ‘기독교는 독일의 민족성을 유지하기 위하여 가장 중요한 종교다. 나는 교회의 권리를 침해하지 않겠다.’고 꼼수를 썼다. 많은 기독교 지도자들은 ‘히틀러의 독일은 교회를 부른다. 교회는 이 부름에 응해야 한다.’는 기치 아래 결집했다. 그런 목사들은 히틀러의 지극한 충견이 되었다. 나치 시대 독일에도 1980년대 전두환을 위한 조찬기도회에 참가한 목사들 같은 이들이 버글버글했던 모양이었다.

본회퍼는 위선에 둘러싸인 시대의 모습을 똑바로 보았다. 올곧은 지성인이었으니 당연히 반나치 운동에 참여했다. 본회퍼는 나치에게 위험인물로 찍혔다.

나치의 공포정치가 절정이던 1939년 6월, 미국의 신학자이자 기독교 윤리학자인 라인홀드 니버(Reinhold Niebuhr; 1892〜1971) 교수의 초청으로 나치로부터 안전한 미국에 갔다.

본회퍼는 곧 ‘자신이 미국에 온 것은 결국 실수였다’고 깨달았다. 고통 받는 독일 민중을 생각하며 한 달 만인 7월에 전쟁의 먹구름이 잔뜩 낀 조국 독일로 귀국했다. 편히 갈 수 있는 길을 일부러 회피했다.

젊은 시절 나는 이 대목에서 너무나 위대한 기독교의 빛을 보았다. 큰 충격을 받았다. 이 충격이 보잘 것 없는 나를 이만큼이라도 이끈 힘이었다고 생각한다.

본회퍼는 나치의 엄중한 감시에도 불구하고 히틀러의 암살 모의에 가담했다가 1943년 4월 체포당했다. 이때부터 1945년 4월 9일 처형당할 때까지 꼬박 2년간 강제수용소 여러 곳을 돌아다녔다. 1945년 5월 9일 나치가 망하기 한 달 전인 4월 9일 플로센뷔르크 포로수용소 처형장에서 삶이 끝났다. 본회퍼의 그때 나이는 39세였다.

본회퍼의 교수대 처형을 지켜본 처형장에 근무했던 의사는 다음과 같이 기록했다.

"본회퍼가 죄수복을 벗기 전 마루바닥에 무릎을 꿇고 열정적으로 기도하고 교수대에 오르는 모습은 매우 대담했고 침착해 보였다. 내 50평생에 하나님의 뜻에 전적으로 의지하는 본회퍼 같은 사람을 한 번도 본 적이 없다.”

본회퍼가 교수대에 오르면서 마지막 남긴 말은 “이로써 끝입니다. 하지만 나에게는 삶의 시작입니다.”였다.

이 말이 나중에 내게 다가온 소중한 의미는 “이 순간 이후의 세계에서, 내 생애 다 못 굴린 덩이를, 덩이를 목적지까지 굴리려하네”란 전태일의 두 번째 유서의 마지막 당부를 이해하는데 크게 도움이 되었다.

평화를 위해 저항한 신학자 본회퍼는 2차 대전 이후 각종 신학의 흐름에 출발점이 되는 통찰력을 지녔다는 평가를 받았다.

‘비종교적 해석’ ‘성숙한 세계’ 같은 개념은 현대 신학에 지대한 영향을 주었다고 한다. 무엇보다 사상 못지않게 위대한 ‘행동’은 전 세계 많은 지성인에게 엄청난 반향을 일으켰다.

내 가슴을 뜨겁게 달군 본회퍼의 너무나 유명한 다음 말은 신학자로서 히틀러를 처단하려는 단호한 의지의 표현이었다.

“만약 미치광이가 차를 몰고 인도로 돌입하려 한다면…

목사인 나는 단지 그 미치광이에게 치어 죽을 사람들을 위해 장례 준비하고 기도해야 하는가?

아니면 차에 올라 미치광이에게서 핸들을 뺏어야 하는가?“

나는 1980년 5월의 광주 참상을 들으면서 이 글귀와 절실하게 만났다.

나는 아직까지 기독교뿐만 아니라 아무 종교와도 인연을 맺지 않았다. 그러니 기독교에 대한 애증이 없다. 그러나 나는 1980년대 내내 광주민중 학살범인 전두환을 위해 조찬기도회를 열고 아부하여 출세한 목사들을 사탄으로 질시하고 있으며, 아직도 이 부류들이 기독교 사회에서 영향력이 있다는 현실에 분노하고 있다. 이들에게 미워하기보다 불교식 자비를 베푸는 성숙한 사람이 되고자 내 자신 힘껏 수양하면 좋겠지만 아무래도 안 될 것 같다.』

본회퍼는 체포된 1943년 4월부터 1945년 4월 9일 처형까지 약 2년간 각처의 강제수용소를 전전하면서 가족과 친구 베트게(Eberhard Bethge; 1909∼2000)에게 편지를 썼다. 베트게는 옥중 편지들을 모아서 편집하여 1951년 <반항과 복종>이라 제목으로 출간하였다. 우리나라에서는 1967년 <옥중서간. 대한기독교서회)>으로 번역한 책이 나왔다. 국가의 권력과 신앙인의 양심이 충돌했을 때, 과감히 목숨을 걸고 돌파한 자유 투사의 의지를 절절이 담았다. 암울한 유신과 전두환 시절에 내 용기를 북돋워 주는 빛과 소금 구실을 한 글들이 주옥같이 빛났다.

“크리스찬은 고난 속에서 하나님과 함께 있다.”

본회퍼의 이 고백을 우리 해남의 시인 김남주(1946〜1994)식으로 바꾸면 이럴 것이다.

“애국자는 고난 속에서 민중과 함께 있다.”

기독청년 전태일을 깊이 파고들면서 나에게 본회퍼 목사의 실천적 모습이 항상 떠올랐다.

전태일이 풀빵정신을 실현하고자 기독교 영성으로 외친 ‘노동해방’은 오늘날 우리에게 여전히 유효한가, 아니면 우리가 간과하고 있는가?』

본회퍼를 모르는 아내가 영화를 끝나고 말했다. “정말 위대하게 살은 분이네요.”

이 영화는 히틀러에게 충성을 바친 독일의 목사들보다 본회퍼가 얼마나 소중한 인물인지 잘 보여주고 있다.

우리는 불과 며칠 전 파시스트 한 명을 탄핵했다. 그러나 그와 같은 인물에 빌붙어 부귀영화를 누리는 관료와 지식인 그리고 천박한 목사들의 목소리는 여전히 우리의 귀를 시끄럽게 한다.

소중한 영화를 보았으면서도 우리 현실을 보니 씁쓸한 여운이 가슴을 쓰라리게 한다.

본회퍼, 정말 좋은 영화다!