오늘은 민주주의를 위해 산화한 이한열 열사의 38주기가 되는 날입니다. 작년 오늘 나누었던 글을 공유합니다.

1987년 7월 5일 새벽 2시 5분은 이한열 열사가 하나님의 부르심을 받은 시간입니다. 만 21살도 되지 않은 젊은이가 전경의 최루탄에 맞아 27일 동안 의식을 잃고 사경을 헤매다가 죽음을 맞이한 것은 비극 자체였습니다. 하지만 죽음을 향한 짧은 불꽃의 여정이 6.29 선언의 촉발제가 되었던 것은 역사의 선물이 아니었나 싶기도 합니다. 이한열 열사가 사망한 지 37주기가 되는 오늘, 영원한 청년 이한열 열사에게서 우리가 계승해야 할 정신이 무엇인지 생각해 보았습니다.

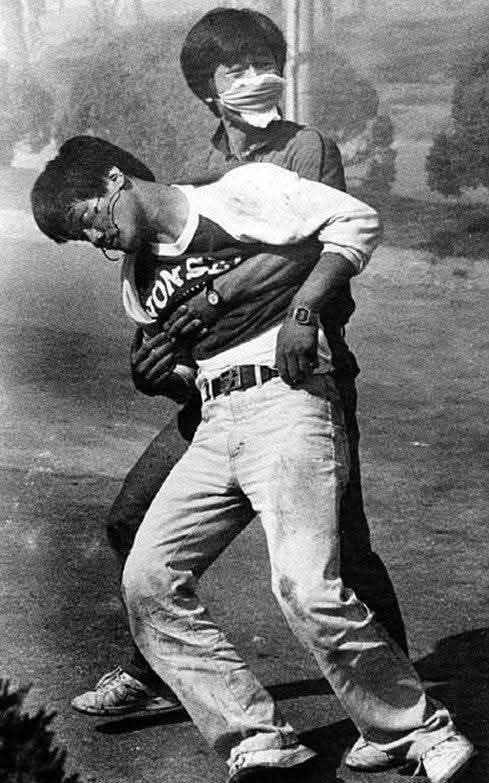

첫째는, 인권과 민주주의의 실현을 위해서 자신을 희생하는 ‘한 알의 밀알’의 정신입니다. 신약성서 요한복음 12장 24절은, “밀알 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 한 알 그대로 남고, 죽으면 많은 열매를 맺는다.”라고 기록하고 있습니다. 하나님의 나라를 전하다가 당대 로마 제국주의의 하수인들과 유대인 특권층에 의해 십자가에 죽임을 당한 예수를 하나님께서는 부활로 이끄시어 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 통로로 사용하셨습니다. 적지 않은 그리스도인들이 예수와 접맥되어 예수의 제자로서 예수의 가르침과 삶을 따라 살아가고 있습니다. 예수는 작은 예수로 살고 있는 그리스도인들을 통해서 지금도 우리 가운데 살아 계시다 할 수 있습니다. 이한열 열사는 전두환 독재정권이 대통령 직선제를 요구하는 민주시민들을 억압하고, 박종철 열사를 물고문으로 죽인 상황 속에서 인권과 민주주의를 위해서 학생운동에 앞장섰습니다. 그는 ‘한 알의 씨앗이 광야를 불사르다’란 그의 시에서 “미치도록 이 세상을 살고 싶소. 조각조각 내 몸과 내 마음이 산산이 부서진다 해도 그 누군가 나의 조각을 딛고, 이 세상을, 이 더러운 진흙땅을 살아간다면, 그저 내 이름 나만이 간직하는 걸로 만족하겠소.”라고 노래한 대로, 동료들을 보호하기 위해서 시위 때 소크(SOC)의 역할을 감당하다가 최루탄에 뒷머리를 맞아서 결국 죽음에 이르렀습니다. 그러나 그의 사경의 과정을 안타까워하던 민주시민들은 6.29 민주화 선언을 이끌어냈고, 그의 죽음을 추모하는 ‘민주국민장’을 통해서 민주주의를 향한 시민들의 열정을 끌어모았습니다. 지금도 그는 연세인들과 민주시민들의 의식 가운데 살아서 영향력을 끼치고 있습니다. 일제하 절망적인 시절에 윤동주 시인은 잎새에 이는 바람에도 괴로워하다가 한 알의 밀알로 죽어서 지금도 민족의 양심으로 작동하고 있습니다. 문익환 목사는 남북관계가 적대적인 상황에 있을 때, 국가보안법을 부정하는 한 알의 밀알로서 북한의 김일성을 만나 남북관계의 물꼬를 트며 역사의 새로운 물줄기를 텄습니다. 이태석 신부는 내전으로 고통당하는 아프리카 ‘남수단’의 환자들과 어린이들을 위해서 선교활동을 하다가 한 알의 밀알로 죽었는데, 지금은 그의 제자들이 그를 기억하며 그의 일을 이어가고 있습니다. 이제 우리는 보편 인권과 진정한 민주주의를 위해서 한 알의 밀알이 되어 살만한 세상을 만드는 일에 앞장서야 할 것입니다.

둘째는, 역사의 아픔을 직시하며 불의에 침묵하지 않는 저항의 정신입니다. 역사란 역사의 질곡 가운데서 침묵하거나 무관심한 다수의 사람과 달리, 역사의 문제를 자신의 문제로 인식하고 저항하는 사람들이 이끌어갑니다. 독일의 독재자 아돌프 히틀러가 인종주의적 차별과 유대인 말살의 만행을 자행할 때, 고백교회의 지도자로서 반나치 투쟁에 앞장섰던 마르틴 니묄러 목사는 ‘나치가 공산주의자들을 덮쳤을 때’라는 유명한 시를 썼습니다. “나치가 공산주의자들을 덮쳤을 때, 나는 침묵했다. 나는 공산주의자가 아니었기 때문이다. 그들이 노동조합원을 덮쳤을 때, 나는 침묵했다. 나는 노동조합원이 아니었기 때문이다. 그들이 유대인들을 덮쳤을 때, 나는 침묵했다. 나는 유대인이 아니었기 때문이다. 그들이 나를 덮쳤을 때, 나를 위해 저항할 사람은 더 이상 남아 있지 않았다.” 불의에 저항하지 않고 침묵하면, 침묵하는 자신도 언젠가는 침묵의 희생자가 될 것을 경고하는 시입니다. 이한열 열사 역시 박종철 열사의 죽음을 목격하며 자신은 방관자나 침묵하는 자가 되지 않을 것을 결단했습니다. 그는 ‘박종철’이라는 시에서 이렇게 진술하고 있습니다. “우리 아이가 익사했다. 다음은 네 차례, 네 차례. 우리마냥 포기당할 것인가. 우린 인간임을 스스로 지켜야 한다. 더 이상 맹수가 설치는 원시림으로 방기하지 말자. 우린, 우리가 인간이기에 인간다운 세상을 만들어가자. ... 우린 손잡고 스크럼 짜고, 원시림을 밀어내는 불도저가 되야 한다.” 이처럼 이한열 열사는 군사 독재자들이 맹수처럼 설치는 인권 말살과 반민주주의의 현실을 타파하기 위해서 원시림을 밀어내는 불도저가 되었고, 결국 역사를 새롭게 쓰는 개척자가 되었습니다. 이제 우리는 자기 안일에 빠져서 부정과 부패와 불의의 현실에 침묵하기보다는, 분연히 일어나 저항하는 일에 앞장서야 할 것입니다.

셋째는, 신앙과 삶, 앎과 삶의 일치를 추구하는 신행합일(信行合一), 지행합일(知行合一)의 정신입니다. 예수의 가르침에 따르면, 기독교 신앙은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것으로 요약됩니다. “예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니, 이것이 크고 첫째 되는 계명이요, 둘째도 그와 같으니 네 이웃을 네 자신 같이 사랑하라 하셨으니, 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라.”(마태복음 20:37-40) 하나님을 사랑한다고 말하면서 이웃을 사랑하지 않는다면, 하나님에 대한 사랑은 사실상 거짓 또는 위선이라 말할 수밖에 없습니다. 그래서 야고보서는 이렇게 선언합니다. “만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라.”(야고보서 2:15-17) 우리의 생동감 넘치는 믿음은 아는 지식의 정도나 입으로 고백하는 정도에 머물지 않고, 사랑의 삶을 구체적으로 살아내는 자리까지 나아가야 한다는 의미입니다. 87년 5월 19일 이한열 열사는 ‘비망록’이라는 그의 시에서 “비망록 마지막 페이지 첫째 줄, 빨갛게 그어진 주검. 비망록 마지막 페이지 마지막 줄, 이것은 나의 미래.”라 서술하며 자신의 죽음을 불사한 삶을 작정했습니다. 5월 29일 그는 ‘목록’이라는 그의 시에서 “행동하지 않는 양심은 위선이다. 행동하지 않는 양심은 불의이다.”라고 기록하며, 양심에 따른 자신의 실천적인 삶을 결단했습니다. 그리고 그는 마지막 시위에 참석하기 직전 ‘만화사랑’ 서클룸에서 “피로 얼룩진 땅, 차라리 내가 제물이 되어 최루탄 가스로 얼룩진 저 하늘 위로 날아오르고 싶다.”는 자신의 메모 그대로 최루탄에 맞아 결국 사망했습니다. 이한열 열사, 그는 그리스도인으로서 믿음대로 살고자 했고, 사회과학 서적과 고발 소설 등에서 알게 된 지식을 그대로 실천하며 살고자 했습니다. 신행합일(信行合一)이자 지행합일(知行合一)의 삶 그 자체였다고 볼 수 있습니다. 이제 우리는 몰라서 행치 않는 무지한 사람, 알지 못하면서 행하려는 무모한 사람, 알고도 행치 않는 비겁한 사람이 아니라, 양심대로 알고 행하는 용감한 사람이 되는 일에 앞장서야 할 것입니다.

넷째는, 고통으로 울부짖는 사회적인 약자들과 소수자들에 대한 연대의 정신입니다. 권력자들과 부자들은 권력의 힘과 재물의 힘으로 자신들의 이해관계를 추구할 수 있지만, 사회적인 약자들과 소수자들은 자신의 ‘최소한의 이익’조차 대변할 수 없는 위치에 있기에 누군가가 대변해 주지 않으면 사람다운 사람의 기회를 박탈당할 수밖에 없습니다. 예수께서는 십자가를 지고 골고다로 나아가는 자신을 바라보며 우는 여인들에게 “예루살렘의 딸들아, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라.”(누가복음 23:28)고 말씀하시며 사회적인 약자들의 고난에 연대할 것을 요구하셨습니다. 사도 바울 역시 “즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라.”(로마서 12:15)고 말함으로써 그리스도인이 사회적인 약자들과 연대하며 살 것을 충고했다. 이미영 박사는 ‘고통의 연대: 이한열의 인간사랑과 눈물’이란 그의 논문에서 “이한열은 타인의 고통을 보고 들으며 자신의 갈등과 부채감을 글로 남기고 행동으로 옮겼다. 그는 자신만이 아니라 모든 사람이 인간으로 인간다운 세상에서 살기 위해서 학생운동이 필연적이라고 결론지었다.”라며, 그의 짧은 인생을 고통에 연대하려는 삶이라고 요약한 바 있습니다.

당시 ‘민주국민장’에서 오충일 목사 역시 “오늘 여기에 싸늘한 몸으로 누워있는 한열이는 민족과 민중이 당면한 질곡의 현실을 아프게 가슴에 안고, 이 문제의 해결이 독재의 타도와 민주화에 있음을 절감하고 몸 바쳐 싸웠기 때문에 죽은 것입니다.”라고 설교하며, 이한열 역사의 죽음을 연대에서 비롯된 것임을 강조했습니다. 이제 우리는 무관심과 무책임, 무능력 가운데서 자기만을 생각하는 이기적인 인간이 아니라, 사회적인 약자들과 소수자들에게 우선적인 관심을 주는 이타적인 인간으로서 그들과 연대하는 일에 앞장서야 할 것입니다.

- 정종훈 교수 (연세대학교)